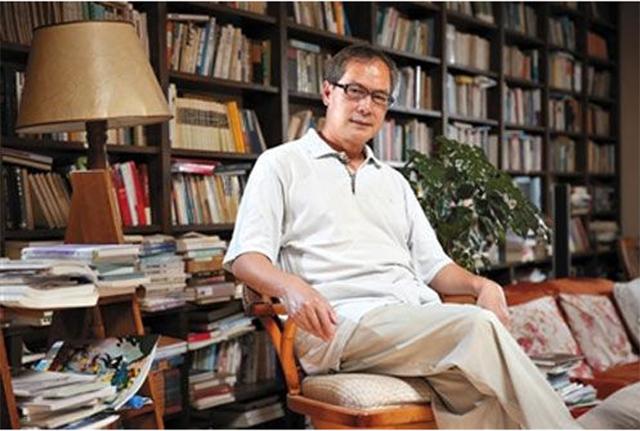

北京大学教授何怀宏:中国人不信仰宗教。中国人现在到底信仰什么?

2022-05-29 17:05:59来源:互联网小编

"洪水图腾蛟龙,烈火涅槃凤凰"

亘古未绝的中华文化历经千年而不衰,沧海桑田之后孕育了当下信仰自由且多元的中国人,传统的"儒释道"基于厚重的文化传承扎根于这片土地,但相对于中国庞大的人口基数,信众教徒终究是小众,也难怪北大教授何怀宏有此一问:中国人不信教,他们真正信仰的是什么?

"修身,齐家,治国,平天下",立意高远、家国兼顾、在两千年的封建社会作为主流思想的"儒家"为何在如今失去了往日"如日中天"的影响力;"苦海无边,回头是岸",众生皆苦,唯有自渡的无边"佛法"为何在这个红尘滚滚的世俗社会难有建树。

"清静无为,道法自然",淡泊明志,宁静致远的合一"道教"为何在当下急功近利的急切人心中难以立足?所谓"天循有常,不为尧存,不为桀亡",近乎千年积聚的信仰之力名存实亡,无法适应当下社会滚滚向前的发展之势、成为人心中所崇尚的价值观。

这一切的背后是有原因的,有历史背景的根源,也有人心不足的推动。"山重水复疑无路,柳暗花明又一村",掀开尘封于时间崔嵬下的真相,在探究这个原因的过程中,似乎也能发现当下中国人所信仰的究竟何物?

仁礼智信,三纲五常

"孔曰成仁,孟曰取义","儒家思想"这个在封建土壤扎根千年的庞大哲学体系,在指导人分辨善恶正邪、荣辱对错的同时,也潜移默化地奠定了自身作为封建王朝主流价值观、人生观、世界观的崇高地位,而在时间的加持之下,儒家对于中国人的影响愈来愈深远,直至近代破旧立新、引发变革思潮的"新文化运动"。

自西汉儒家代表董仲舒提出"罢黜百家,独尊儒术"的口号,儒家思想正式确立了正统主流的尊贵地位,并得到了皇权的认可。这种认可不仅仅是因为董仲舒所代表的儒家在政治意义上对统治阶层的屈从和迎合,提出"皇权天授"的论调,神话里"天子"实为"天选之人",顺应天命而治天下,更为重要的是儒家对于上层自上而下的统治是有利的。

"普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣",儒家在不遗余力的教化过程中,将整个封建社会划分为三六九等,"君为臣纲"的理念强调了上位者对于下位者具有天然而庞大的优势,以至于出现"君让臣死,臣不得不死"、在现代眼光看来无比荒唐的论调。

儒家为了稳固这种关于封建社会阶级的划分建立了一整套紧紧围绕其的人文道德,谁若是敢冒天下之大不韪,面对的将会是当世的道德谴责,甚至难逃史书上的一笔以及后世的口诛笔伐。

"皇权至上"为代表的阶级理念像一道精神层面的枷锁禁锢了中国人的思想近两千年,以现代的眼光看来当时的国人麻木不仁,所选择的大部分是愚昧的顺从。"灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园",当西方国家的坚船利炮敲开我们封闭的国门,儒家所维系封建社会的阶层关系也不再稳固,在民族矛盾愈演愈烈的情形下,有识之士寻求变法图强的道路,至此也掀开了近百年苦苦追寻民族独立、领土完整、国家富强的序幕。

"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",在这个一路曲折坎坷的过程中,国人的精神世界受到外来文化的冲击,开始接受外来思想的同时在探索国家出路的过程中,开始对儒家所构想的"大同社会"有所怀疑。儒家从未将"求富"上升到国家战略的层面,只是希望在有序的社会关系下来推动社会发展,对物质文明的发展不屑一顾,视他国的先进器械为奇技淫巧。

结果可想而知,地大物博、人口众多的文明古国在摧枯拉朽的近代战争中显得如此不堪一击,一败再败。而在物质文明极度发达的今天,我们仍然选择不遗余力的发展,无论是个人还是整个社会,这也显得附带某种"偏见"的儒家思想与当下社会的旋律有些格格不入,难以成为国人的信仰。

轮回宿命,清净无为

当下的中国是一个宗教信仰自由的国度,但时至今日,宗教的影响日渐式微,远不及伊斯兰国家的"政教合一"与基督教国家的信徒广泛,作为本土大教的佛教与道教,信众在数以亿计的国人中占比极少,相比于宗教的玄之又玄与宿命轮回,当下的我们似乎更愿意相信科学与自身的努力。

曾几何时,佛教道教在这个古老的国度也曾有过昙花一现的辉煌,李唐奉老子为祖,封道教为国教,元蒙受藏传文化影响,封佛教为国教,而宗教能博得上位者的青睐而大力支持,除了自身具有玄幻神秘的宗教色彩之外,更多是作为一种统治者的工具来更好的、有效的统治底层人民。

如佛教"因果循环、宿命轮回"的说法,让你相信今生今世便是受苦,来生来世才能享福,让你相信一切命中注定,不再心生不满、怨天尤人甚至于报复社会。这样的教义在劝人忍耐、放下追求的同时,间接的麻木了人心,愚昧了民众。

"沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春",在科技飞速发展、信息几何爆炸的今天,人们对于宗教宣讲中所描述的一些自然现象有了更为直观、清晰的认识,发现并不是高深莫测的神仙做法,相比于宗教玄而又玄、让人捉摸不透的论调,人们更愿意相信科学所揭示的世界。相比于命中注定的"宿命论",人们更愿意相信命运在自己手中。

每天无数的国人早早醒来,开启了自己忙忙碌碌的一天,不正是为了自身的命运而为之奋斗吗?

凡夫俗子,所信何物?

"信则有,不信则无",传承千年的"儒释道"日渐式微,传承没落,归根结底在于:难以适应当下社会滚滚向前的发展洪流。其一、在这个注重个人发展的年代,不甘于平凡的拼搏是滚滚潮流的主题,而儒家固化阶级的做法,使得下位者难以向上位者逾越以实现阶级的跨越,在很大程度上限定了个人才华的发挥,也阻碍了社会的进步与发展。

其二、佛教的"宿命轮回"、劝人不必反抗命运的论调与当下苦苦拼搏、打拼事业的人心截然相反。

其三、道教所宣扬的"清静无为"理念与现在人们追求更高层次物质生活的心思欲念南辕北辙。这些核心价值观念的冲突使得近乎千年积聚的信仰之力名存实亡。

"天生我材必有用,千金散尽还复来",相比于宗教的循循善诱,人们更愿意相信自己,相信通过自身的努力过上上流生活,以享受世间的美好,但似是而非的我们,活在这个似是而非的时代,用世事无畏的想象,承诺着世事无常的未来。

过分追求物质的享受,在这个物欲横流的世界愈陷愈深,所带来的并非是预想之中的快乐,反而更多是放纵之后的焦虑与不安。我们相信自己,热爱名利,但物质世界的享受却难以弥补精神世界的空虚,在不遗余力的奋斗过程中我们也渐渐迷失了方向。

文/知行路上话历史

免责声明:文章图片应用自网络,如有侵权请联系删除